Blend

✖

Blend

詳細

- Blendは,色付きの光源あるいは発色表示に適する加法混色を実装する.

- Blend[{col1,…,coln},{u1,…,un}]では,ui は合計が1になるように正規化される. »

- Blend[{col1,col2,…}]は,すべての coliを同じ割合で合成する.

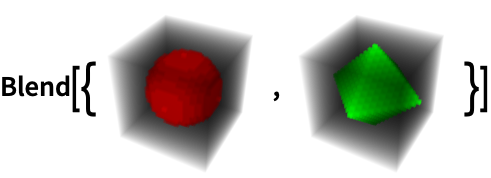

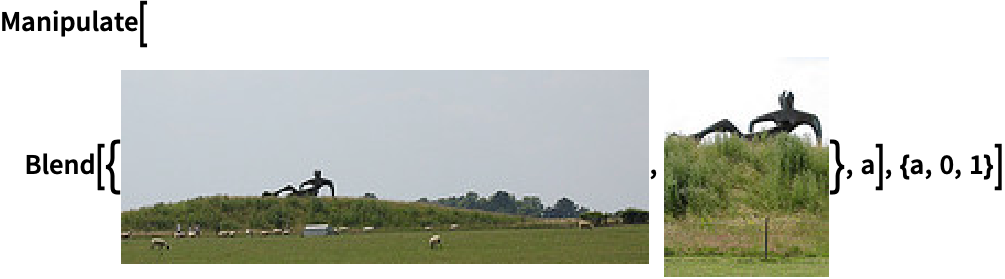

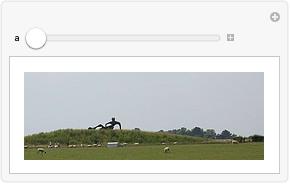

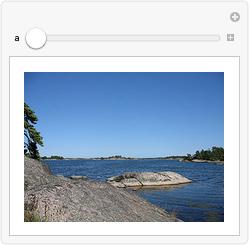

- Blend[{image1,image2},x]では,image1 と image2 の次元が異なる場合は,次元の線形補間が使われる.

- Blend[{image,col},x]は,image のすべての画素を色 col と合成する.

- Blend[{image1,col1,…,coln,image2},x]では,coli は,次元が image1の次元と image2の次元の線形補間による画像であると解釈される.

例題

すべて開くすべて閉じる例 (4)基本的な使用例

スコープ (12)標準的な使用例のスコープの概要

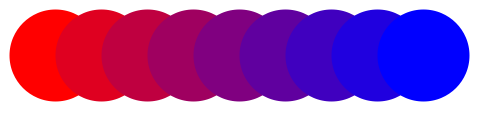

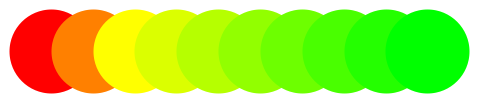

色 (6)

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-dkyals

Out[1]=1

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-kece9y

Out[1]=1

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-elrede

Out[1]=1

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-iphmxe

Out[1]=1

In[2]:=2

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-5enwq

Out[2]=2

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-db4mid

Out[1]=1

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-pksm6

Out[1]=1

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-gazpd6

Out[1]=1

In[2]:=2

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-czls70

Out[2]=2

In[3]:=3

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-c5is

Out[3]=3

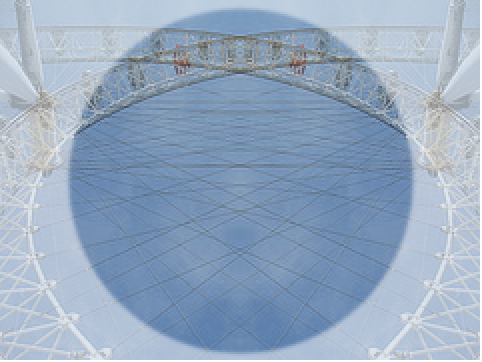

画像 (6)

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-ynaac9

Out[1]=1

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-zn7b7j

Out[1]=1

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-c6hwtr

Out[1]=1

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-iby1hl

Out[1]=1

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-7fc6n0

Out[1]=1

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-gl7kkr

Out[1]=1

アプリケーション (2)この関数で解くことのできる問題の例

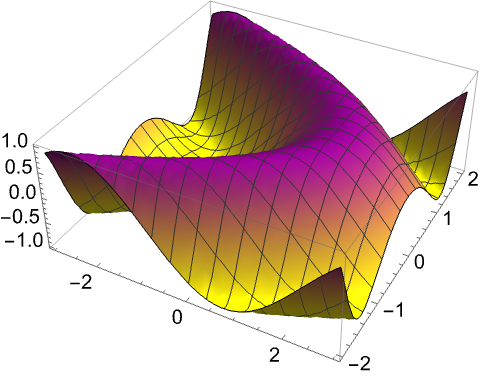

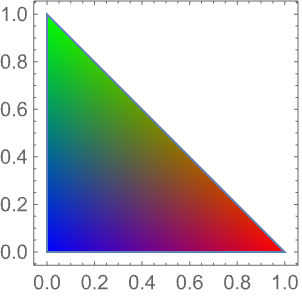

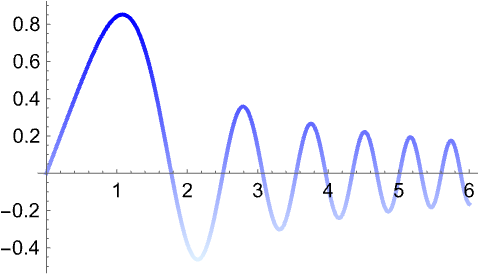

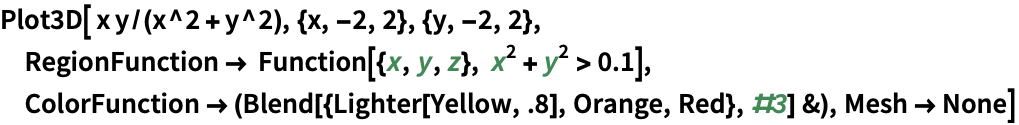

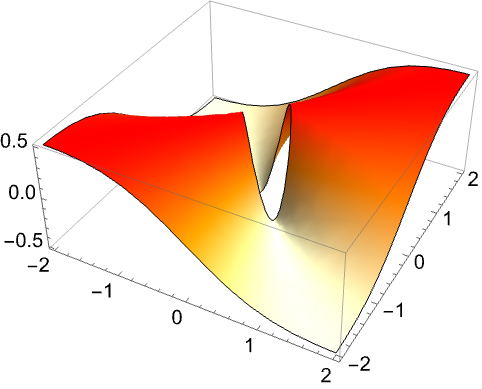

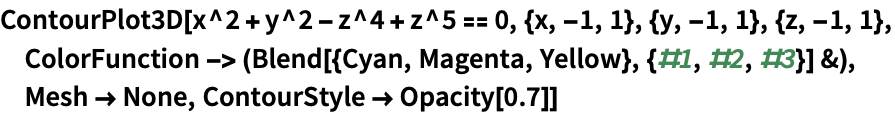

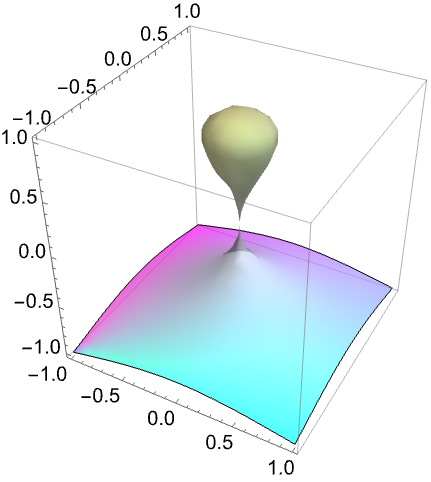

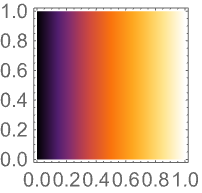

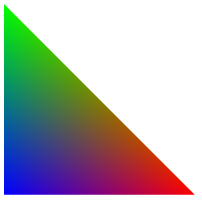

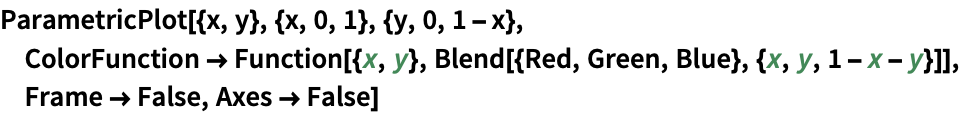

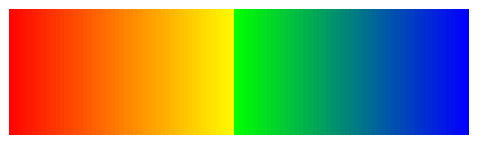

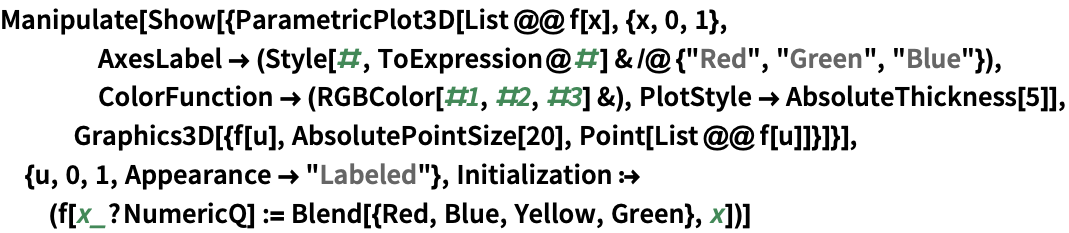

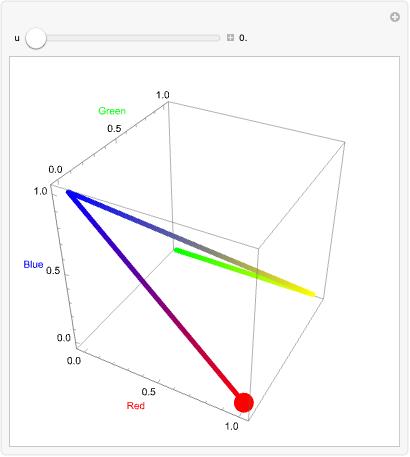

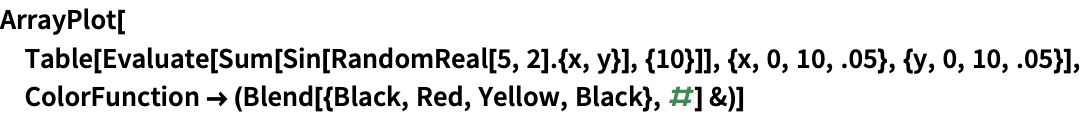

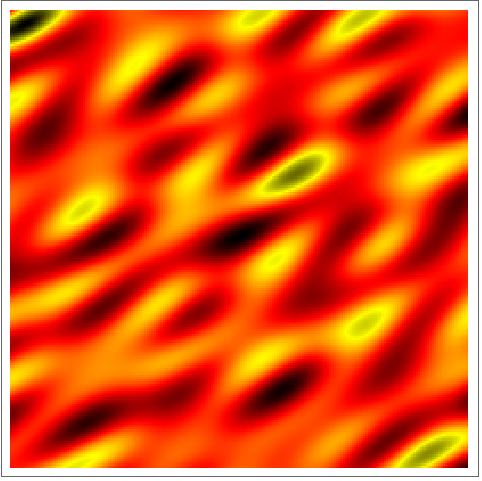

Blendを使って基調色からColorFunctionを構成する:

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-cxs32d

Out[1]=1

In[4]:=4

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-kvo42t

Out[4]=4

In[5]:=5

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-25dg0

Out[5]=5

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-scawmv

Out[1]=1

特性と関係 (7)この関数の特性および他の関数との関係

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-kwoiax

Out[1]=1

In[2]:=2

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-30lix2

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-h92d9b

Out[1]=1

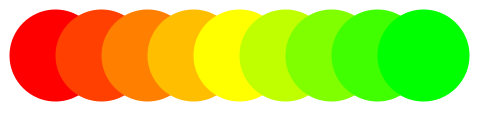

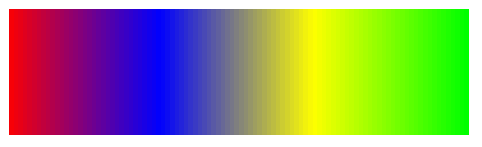

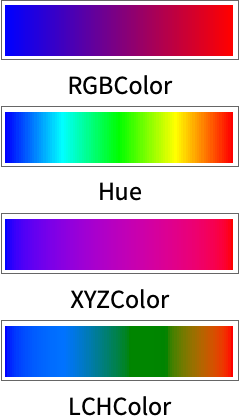

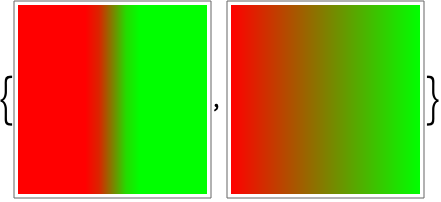

色が同じ色空間を使って指定された場合,その空間は補間に用いられる:

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-ifv4v9

Out[1]=1

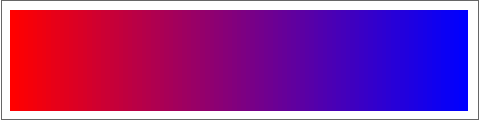

色が異なる色空間で指定された場合,補間はRGB空間で行われる:

In[2]:=2

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-2f70nl

Out[2]=2

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-gxnfx6

Out[1]=1

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-dd70t7

Out[1]=1

ColorDataは"Gradients"と呼ばれる多くの予め定義されたBlendされた(混合)色を含んでいる:

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-cjry8n

In[2]:=2

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-c3ntr4

Out[2]=2

In[3]:=3

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-cycrq6

Out[3]=3

In[4]:=4

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-gq2qfa

Out[4]=4

PolygonはVertexColorsを同じ重みで合成することをサポートする:

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-lzzww8

Out[1]=1

In[2]:=2

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-bib0m2

Out[2]=2

考えられる問題 (2)よく起る問題と予期しない動作

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-hr06n3

Out[1]=1

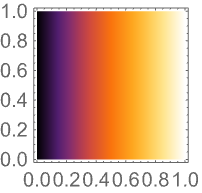

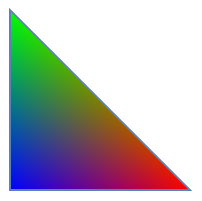

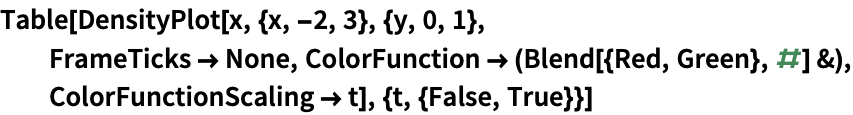

プロット関数では,ColorFunctionScalingを使って変数の大域的スケーリングを制御する:

In[2]:=2

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-e1t1ms

Out[2]=2

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-dsrpbo

Out[1]=1

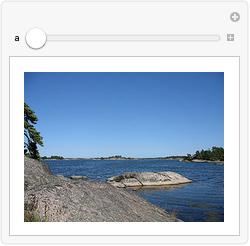

インタラクティブな例題 (4)インタラクティブな出力を含む例題

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-j9ec45

Out[1]=1

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-0uvh5c

Out[1]=1

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-odjkth

Out[1]=1

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-nypfdl

Out[1]=1

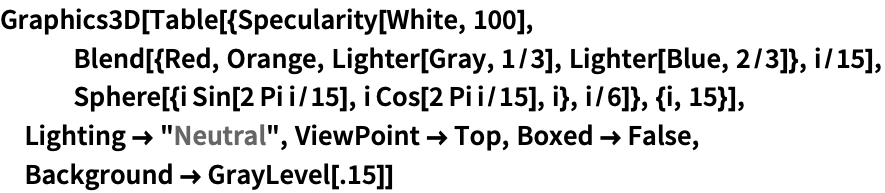

おもしろい例題 (2)驚くような使用例や興味深い使用例

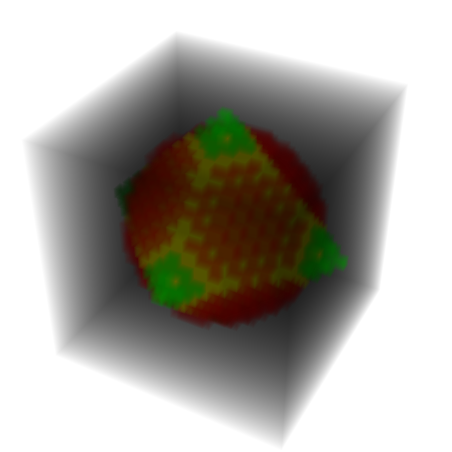

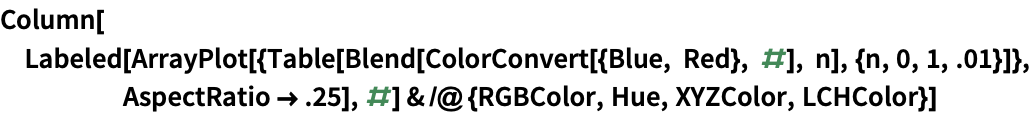

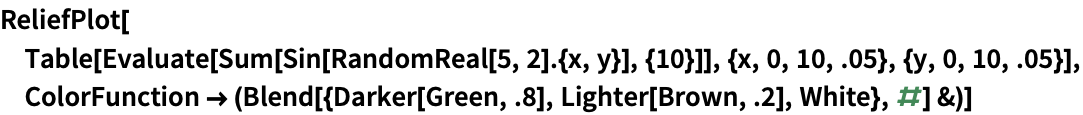

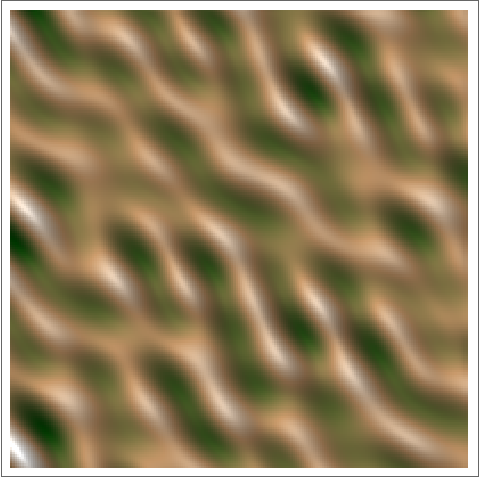

Blendをプロットとともに使って合成した質感を生成する:

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-bgv0u2

Out[1]=1

In[2]:=2

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-dg3m4k

Out[2]=2

In[1]:=1

✖

https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-13s1g

Out[1]=1

Wolfram Research (2007), Blend, Wolfram言語関数, https://reference.wolfram.com/language/ref/Blend.html (2014年に更新).

✖

Wolfram Research (2007), Blend, Wolfram言語関数, https://reference.wolfram.com/language/ref/Blend.html (2014年に更新).テキスト

Wolfram Research (2007), Blend, Wolfram言語関数, https://reference.wolfram.com/language/ref/Blend.html (2014年に更新).

✖

Wolfram Research (2007), Blend, Wolfram言語関数, https://reference.wolfram.com/language/ref/Blend.html (2014年に更新).CMS

Wolfram Language. 2007. "Blend." Wolfram Language & System Documentation Center. Wolfram Research. Last Modified 2014. https://reference.wolfram.com/language/ref/Blend.html.

✖

Wolfram Language. 2007. "Blend." Wolfram Language & System Documentation Center. Wolfram Research. Last Modified 2014. https://reference.wolfram.com/language/ref/Blend.html.APA

Wolfram Language. (2007). Blend. Wolfram Language & System Documentation Center. Retrieved from https://reference.wolfram.com/language/ref/Blend.html

✖

Wolfram Language. (2007). Blend. Wolfram Language & System Documentation Center. Retrieved from https://reference.wolfram.com/language/ref/Blend.htmlBibTeX

✖

@misc{reference.wolfram_2025_blend, author="Wolfram Research", title="{Blend}", year="2014", howpublished="\url{https://reference.wolfram.com/language/ref/Blend.html}", note=[Accessed: 30-March-2025

]}BibLaTeX

✖

@online{reference.wolfram_2025_blend, organization={Wolfram Research}, title={Blend}, year={2014}, url={https://reference.wolfram.com/language/ref/Blend.html}, note=[Accessed: 30-March-2025

]}